車の売却に関わる税金

ここでは、車の売却に関わる3つの税金を解説します。

- 自動車税

- 所得税

- 消費税

まずは、車の売却に関わる税金の前提知識をおさえましょう。

自動車税

自動車税とは、普通自動車を所有している人に毎年課される地方税です。税額は排気量や用途によって決まり、原則として毎年4月1日時点の所有者が1年分を前払いする仕組みになっています。

一方で、軽自動車については「軽自動車税」という別の名称で課税され、同じく所有に対して毎年納める義務があります。どちらも「車を保有すること」にかかる税金である点は共通していますが、制度の内容や売却時の取り扱いには違いがあるため、両者を区別して理解しておくことが重要です。

所得税

所得税とは、個人が得た所得に対して課される国税です。給与や事業収入だけでなく、資産を売却して利益を得た場合にも課税されることがあります。

ただし、自家用車のように日常生活で使用していたものは「生活用動産」と呼ばれ、売却して得た利益は非課税と定められています。そのため、通勤や買い物で利用していた普通の車を売却しても、基本的に所得税はかかりません。

また中古車の場合、売却価格が購入時より高くなるケースもまれで、利益自体が発生しにくいのも特徴です。

消費税

消費税とは、商品やサービスの取引に対して課される国税で、最終的には消費者が負担する仕組みになっています。

ただし、消費税がかかるのは「事業として行われる取引」に限定されます。したがって、個人が自分の車を私的に所有・売却する場合は事業活動に当たらないため、消費税の課税対象にはなりません。

買取業者に売却した際に見積書や契約書へ「消費税」と記載されることがありますが、あくまで業者側の会計処理上の都合です。売却した個人に消費税の納税義務が生じることはなく、売却価格から差し引かれることもありません。

障害者減免を受けている場合

障害者減免とは、一定の条件を満たす障害者やその家族が自動車を保有・使用する際に、自動車税の一部が軽減される制度です。対象になるのは「自動車税(種別割)」や「自動車税環境性能割」で、身体障害者・知的障害者・精神障害者などに該当する人が利用できます。原則として、障害者1人につき1台に限り適用されるのが特徴です。

減免を受けている車を売却する場合には、税務上の注意点があります。売却に伴い名義変更や抹消登録を行うと、その車の減免は終了します。新しい車でも引き続き減免を受けたい場合は、購入や登録の際に再度申請が必要です。

ただし、抹消登録から1か月以内に新しい車へ減免を申請すると、翌年度を待たずに即時適用されるケースもあります。たとえば、福岡県では「既減免車を抹消登録後、その翌月から新車に対して減免を適用する」と定めているため、スムーズに措置を移行するためには早めの対応が重要です。

車の売却で課税されるケース

ここでは、車の売却で課税される3つのケースを解説します。

- 自家用車の売却で利益が出た場合

- 事業用車両を売却した場合

- 法人名義の車を売却した場合

ご自身が保有している車がどこにあてはまるか確認してください。

自家用車の売却で利益が出た場合

個人の自家用車を売却した場合、たとえ売却益が出ても、その車が通勤や買い物など「日常生活用」として使われていたものであれば、原則として所得税はかかりません。これは、法律で「生活用動産」の売却益は非課税と定められているためです。

一方で注意が必要なのは、趣味やレジャー目的で所有していた車の場合です。例えば、コレクション目的の旧車や週末しか乗らない高級車などは「生活に通常必要でない資産」とみなされ、売却によって利益が出た場合は「譲渡所得」として所得税の課税対象になります。

譲渡所得の計算では、売却金額から車の取得費や売却費用を差し引いたうえで、さらに最大50万円の特別控除を適用できます。この計算を行っても利益が残る場合には、確定申告が必要です。プレミアがつくような趣味性の高い車を売却する際には、課税の可能性を意識しておきましょう。

事業用車両を売却した場合

個人事業主が仕事で使用していた車を売却する場合は、個人の自家用車とは扱いが異なります。事業用の車は「事業用資産」にあたるため、売却で利益が出れば譲渡所得として所得税の課税対象となり、確定申告が必要です。

この場合の利益とは、売却価格が減価償却後の帳簿価額(簿価)を上回った部分のことです。計算した譲渡所得には最大50万円の特別控除が適用されるため、利益が50万円以下であれば実際に税金がかからないケースもあります。

一方、売却で損失が出た場合には、その損失を他の事業所得と相殺(損益通算)できるため、結果的に税負担を軽減できる可能性があります。つまり、事業用車両の売却は利益が出ても損失が出ても確定申告が必要です。

法人名義の車を売却した場合

法人の資産売却はすべて事業取引に該当し、売却によって得た利益は「固定資産売却益」として法人の利益(益金)に計上されます。この売却益は他の事業利益と合算され、その合計額に法人税が課されます。

さらに、所得税だけでなく消費税の扱いにも注意が必要です。車両の売却代金には消費税が発生し、買主から預かった消費税を法人が国へ納付しなければなりません。たとえば、帳簿価額が50万円の車を70万円(税抜)で売却した場合、20万円の売却益が法人税の課税対象となり、加えて7万円の消費税を納める必要があります。

法人車両の売却は法人税と消費税の両方に関わるため、税務処理が複雑です。自己判断で処理せず、顧問税理士へ相談し、適切な会計処理を行うようにしましょう。

減免を受けている場合の扱い

障害者減免車の売却自体は、通常の課税の対象になりません。

ただし、売却後に新たな車で減免を受けたい場合、その申請手続きのタイミングによっては、翌年度まで減免が適用されず、一時的に税負担が発生する可能性があります。

減免を連続して受けたい場合には、抹消登録をしてから速やかに減免申請を行い、切り替え漏れによる納税リスクを避けましょう。

車の売却で還付されるケース

次に、車の売却で還付されるケースを紹介します。

- 普通自動車の自動車税が月割りで還付される場合

- 自賠責保険料の未経過分が戻る場合

- リサイクル預託金が戻る場合

還付によって得するケースもあるため、忘れずに確認しておきましょう。

普通自動車の自動車税が月割りで還付される場合

普通自動車を年度の途中で売却すると、4月に前払いしている自動車税が月割りで戻ってくるのが一般的です。

ただし、これは法律で定められた還付ではなく、新しい所有者が利用する期間の税金を売主が負担しないようにするため、買取業者が未経過分を買取価格に上乗せして支払う仕組みで行われます。

例えば、年間の自動車税が39,500円の普通車を2025年9月末に売却した場合、翌10月から2026年3月までの6か月分が精算の対象です。計算式は「39,500円 ÷ 12か月 × 6か月 = 19,750円」となり、この金額が買取価格に加算されます。

一方、軽自動車税には月割り制度がないため、年度途中に売却しても返金はありません。普通車を売却する際は、自動車税の精算金が見積書や契約書に明記されているかを確認しましょう。

自賠責保険料の未経過分が戻る場合

車検を受ける際に、次の車検満了日までの期間分をまとめて支払っている自賠責保険料も、売却時には未経過分が戻ってくるお金の一つです。

自賠責保険は車そのものにかかる強制保険であり、車を売却すると保険契約も新しい所有者に引き継がれます。そのため支払った保険料のうち、新しい所有者が利用する残り期間分については、買取業者が精算して支払うのが一般的です。

車検の残り期間が長いほど、返金額も大きくなります。例えば、車検が1年以上残っている状態で売却した場合、1年分以上の自賠責保険料が買取価格に上乗せされることになります。

査定を受ける際には、車検が多く残っていることをしっかりアピールし、見積書に自賠責保険料の返金分が明記されているかを確認しましょう。

リサイクル預託金が戻る場合

車を購入する際に支払いが義務付けられている「リサイクル預託金」は、車を廃車にせず中古車として売却する場合、原則として次の所有者から返金されます。これは税金ではなく、将来その車を適切に解体・リサイクルするための費用を、最初の所有者があらかじめ預けておく制度です。

中古車として売却するということは、リサイクルの義務が次の所有者に引き継がれることを意味します。そのため、預けていたリサイクル預託金は、次の所有者となる買主から返金される仕組みです。

通常、購入時に受け取った「リサイクル券」に預託金額(1万円〜2万円程度)が記載されており、売却時にこの券を渡すことで、その金額が車両の買取価格とは別に支払われます。法律で認められた権利のため、契約書に返金が明記されているかを確認しておきましょう。

免税・減税分は還付されない

障害者減免によって支払いが軽減または免除されていた税金については、売却後に還付されることはありません。減免されるのは当該年度の税額のみであり、その分を返金する制度は存在しません。

例えば自動車税や環境性能割について減免を受けていたとして、「売却時に免除分が返ってくる」といった誤解には注意が必要です。減免の権利はあくまで課税猶予の形態であり、金銭の返還を意味するものではありません。

車の売却で確定申告が必要なケース

次に、車の売却で確定申告が必要なケースと申告の流れ・必要書類を解説します。

- 売却益が譲渡所得として課税対象になる場合

- 事業用車両を売却した場合

- 高級車や資産価値の高い車の売却で利益が出た場合

- 確定申告の流れと必要書類

以下で解説するケースに該当する場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

売却益が譲渡所得として課税対象になる場合

車の売却で確定申告が必要になるのは、売却によって利益、つまり譲渡所得が発生した場合です。

確定申告が必要になるのは、主に趣味やレジャー目的で所有していた車を売却し、利益が出たケースです。譲渡所得は次の計算式で求めます。

譲渡所得 = 売却価格 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除50万円

※取得費とは、購入代金から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

この計算結果がプラスになった金額が課税対象です。例えば、趣味で所有していた車を300万円で売却し、取得費が200万円だった場合、譲渡所得は「300万円 − 200万円 − 特別控除50万円」で50万円となり、確定申告が必要となります。

まずは自身の車の所有目的を確認し、利益が出そうな場合はこの計算式にあてはめて判断することが大切です。

事業用車両を売却した場合

個人事業主が仕事で使用していた事業用車両を売却した場合は、利益が出ても損失が出ても確定申告が必要です。

売却価格が減価償却後の帳簿価額を上回れば利益(譲渡所得)、下回れば損失として計上します。損失が出た場合には、その額を他の事業所得から差し引く「損益通算」が可能です。課税対象となる所得を圧縮できるため、結果的に所得税の節税につながります。

高級車や資産価値の高い車の売却で利益が出た場合

コレクション目的で所有していたクラシックカーや、希少価値のあるプレミアカー、高級車などを売却して利益が出た場合も確定申告が必要になります。

また、資産価値の高い車を売却する際に知っておきたいのが長期譲渡所得の制度です。所有期間が5年を超えている場合、課税対象となる譲渡所得の金額は計算結果の2分の1に軽減されます。

資産価値のある車を売却する際は、単なる車の売却ではなく資産の譲渡として扱われます。そのため、所有期間を証明できる購入時の契約書などを大切に保管しておくことが重要です。

確定申告の流れと必要書類

車の売却で確定申告が必要になった場合は、原則として売却した年の翌年2月16日から3月15日までの期間に申告手続きを行います。

申告に必要な主な書類は、以下のとおりです。

- 売却価格がわかる売買契約書

- 購入時の価格や時期を証明する契約書

- 譲渡所得の内訳書(所得の計算明細)

- 給与所得の源泉徴収票(会社員の場合)

- マイナンバーカードなどの本人確認書類

はじめての方でも、国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って数値を入力するだけで税額が自動計算され、申告書を作成できます。

作成した申告書は、税務署の窓口へ持参するほか、郵送やe-Taxを利用したオンライン申告でも提出可能です。オンライン申告なら、自宅から手続きを完了できます。

車の売却で発生する税金の注意点

次に、車の売却で発生する税金の注意点について解説します。

- 軽自動車税は還付されない

- 自動車税は4月1日時点の所有者に課税される

- 自動車税未納だと名義変更や売却手続きに支障が出る

車の売却手続きに支障が出るケースもあるため、以下で解説する内容をよく確認しておきましょう。

軽自動車税は還付されない

軽自動車を年度の途中で売却しても、普通自動車のように支払った自動車税が月割りで還付・精算されることはありません。これは、軽自動車税の制度には「月割り」という仕組みがそもそも存在しないためです。

軽自動車税は年額で一括払いする税金であり、所有者が途中で変わっても払いすぎた分を返金する制度は法律上設けられていません。そのため、買取業者による精算も基本的には行われません。

軽自動車を売却する際は「税金の還付はない」という前提で資金計画を立てることが大切です。普通自動車と同じ感覚で還付金を期待すると、手元に残る金額にずれが生じるため注意しましょう。

自動車税は4月1日時点の所有者に課税される

自動車税および軽自動車税は、毎年「4月1日午前0時」の時点で車検証に記載されている所有者または使用者に対して、その年度の1年分が課税されます。

これは、税金を課す行政側が「誰に納税義務があるのか」を明確にするために、法律で定められている基準日です。この基準日を1日でも過ぎてしまうと、たとえ4月2日に車を売却していても、法律上の納税義務者は売却者になります。

特に1月〜3月に車を売却する際は、年度内に名義変更を完了させることが重要です。買取業者に依頼する場合は、契約書に「3月31日までに名義変更を完了させる」旨を明記してもらうと、安心して取引を進められるでしょう。

自動車税未納だと名義変更や売却手続きに支障が出る

自動車税を滞納している状態では、車の名義変更や抹消登録ができないため、実質的にその車を売却できません。売却時に所有者を変更する「名義変更(移転登録)」の手続きで、運輸支局に自動車税納税証明書の提示が必要になるためです。税金が未納のままでは納税証明書が発行されず、手続きを進められないため売却自体が成立しません。

たとえば、買取業者と売買契約を結んだ後に名義変更の段階で未納が発覚した場合、その時点で手続きはストップしてしまいます。引き渡しが遅れるだけでなく、最悪の場合は契約トラブルに発展するおそれもあります。

車の売却を考えはじめたら、まず自動車税に未納がないかを確認することが大切です。滞納がある場合は、売却活動をはじめる前に必ず全額を納付しておきましょう。もし納付書を紛失してしまった場合でも、管轄の都道府県税事務所に連絡すれば再発行してもらえます。

車の売却で損をしないためのポイント

最後に、車の売却で損をしないためのポイントを紹介します。

- 複数の買取業者に査定を依頼して適正価格を把握する

- 整備記録簿や純正パーツを揃えておく

- ローン残債や税金の未納がないか事前に確認しておく

ちょっとした工夫や確認で、数万円から数十万円もの差が生じることも珍しくありません。車の売却で損をしないために、以下で解説する内容を事前に確認しておきましょう。

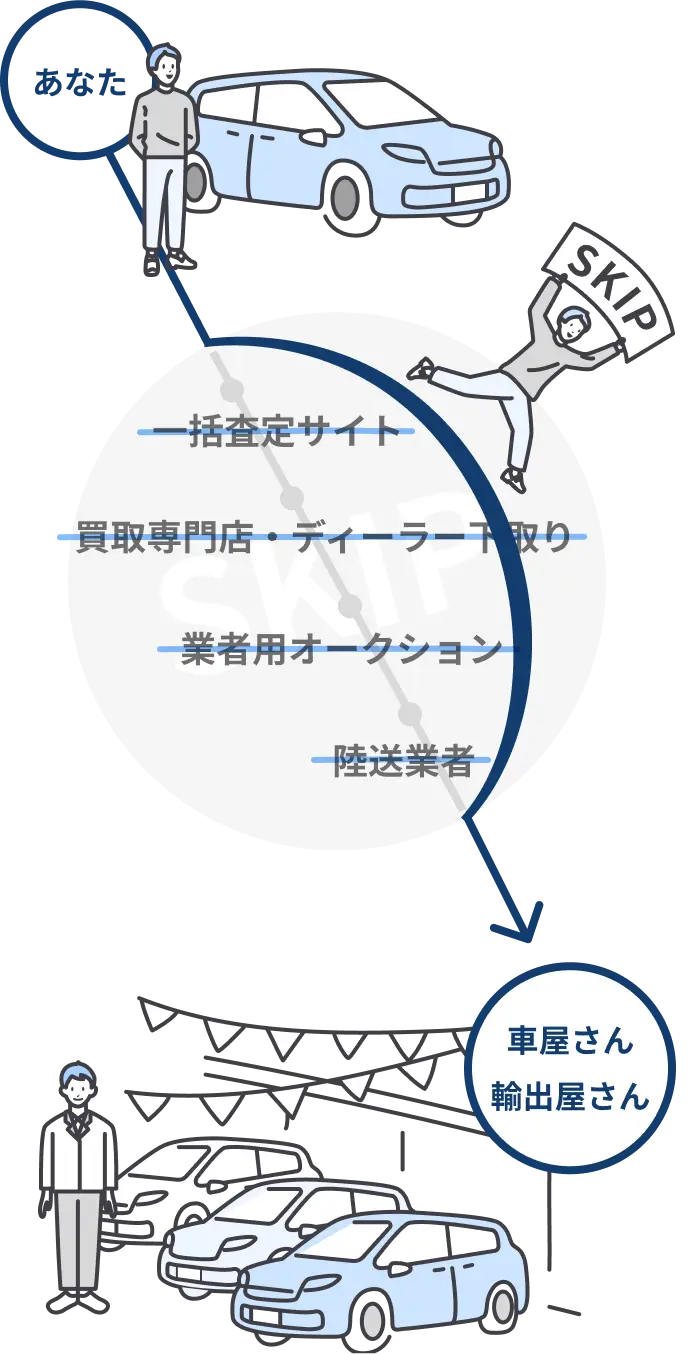

複数の買取業者に査定を依頼して適正価格を把握する

愛車を少しでも高く売却するために効果的なのが相見積もりです。複数の買取業者に査定を依頼し、提示された金額を比較しましょう。

買取業者によって得意な車種や販売ルートが異なり、同じ車でも査定額に大きな差が出ることは珍しくありません。1社のみの査定額を鵜呑みにしてしまうと、本当に適正な市場価格かどうか判断できず、知らないうちに数十万円単位の損をしてしまう可能性もあります。

複数社の査定を比較することで、愛車の適正な価値を把握し、より高い価格で売却できるチャンスに出会えます。

とはいえ、複数の業者の営業対応や査定に時間を割くのは負担に感じる方もいらっしゃるでしょう。そんな方には「愛車買取オークション セルカ」がおすすめです。セルカには8,000社以上のバイヤーが登録しており、一度の査定で効率よく高額売却が狙えます。さらに、複雑な税金の仕組みにも精通した売却アドバイザーが在籍しており、お客様の状況を丁寧に確認してくれるので安心です。

整備記録簿や純正パーツを揃えておく

査定を受ける際は、これまでどれだけ車を大切に扱ってきたかを証明することが、査定額アップにつながります。

特に有効なのが整備記録簿(メンテナンスノート)です。ディーラーや整備工場で行った定期点検やオイル交換の記録が残っていれば、車の状態が良好であることを示す確かな証拠となり、査定士に安心感を与えてプラス評価につながります。

また、ホイールなどを社外品に交換している場合は、保管している純正パーツも一緒に提示しましょう。中古車市場では純正の状態を好む購入者もいるため、価値ある付属品として査定額に反映される可能性があります。

ただ、交換してあるものを元に戻す必要はありません。 作業の過程で車にキズが付いてしまうリスクもあるため、純正パーツはそのままの状態で査定時に車と一緒に提示するのが安心です。

査定前には、車検証などの必要書類とあわせて整備記録簿や純正パーツを準備し、愛車の価値を最大限アピールしましょう。

ローン残債や税金の未納がないか事前に確認しておく

車の売却手続きをスムーズに進めるためには、あらかじめ障害となり得る問題がないかを確認しておくことが大切です。

なかでも重要なのが、ローン残債と自動車税の未納です。ローンが残っている場合、多くは車の所有権がローン会社やディーラーに留保されており、完済しなければ正式に売却することはできません。また、自動車税を未納にしていると、名義変更に必要な自動車税納税証明書が発行されず、手続きが完全にストップしてしまいます。

そのため、売却活動をはじめる前に、まずはローン会社へ残債額を確認し、あわせて税金の納付状況もチェックしておきましょう。

一方セルカでは、車の所有権がローン会社やディーラーに留保されていても、出品いただくことが可能です。

その場合、基本的にはセルカが代理で所有権の解除手続きを行うので、ローンが残っている方は成約金額と差し引きして手続きさせていただきます。(ローン金額の方が高い場合でも差し引きして請求させていただきます)

ローンが残っているという方でも、ぜひ一度セルカの利用もご検討ください。